Berücksichtigen Sie bereits zu Beginn der Planung alle Belange des Hochwasserschutzes. Die Weichen für eine dem Hochwasserrisiko angepasste Nutzung können Sie frühzeitig stellen, indem Sie Abflusskorridore, Retentionsraum oder Versickerungsflächen freihalten. Ziel ist es auch, alle technischen Möglichkeiten zu nutzen, um die Einleitung von nicht verunreinigtem Regenwasser in die Kanalisation zu reduzieren.

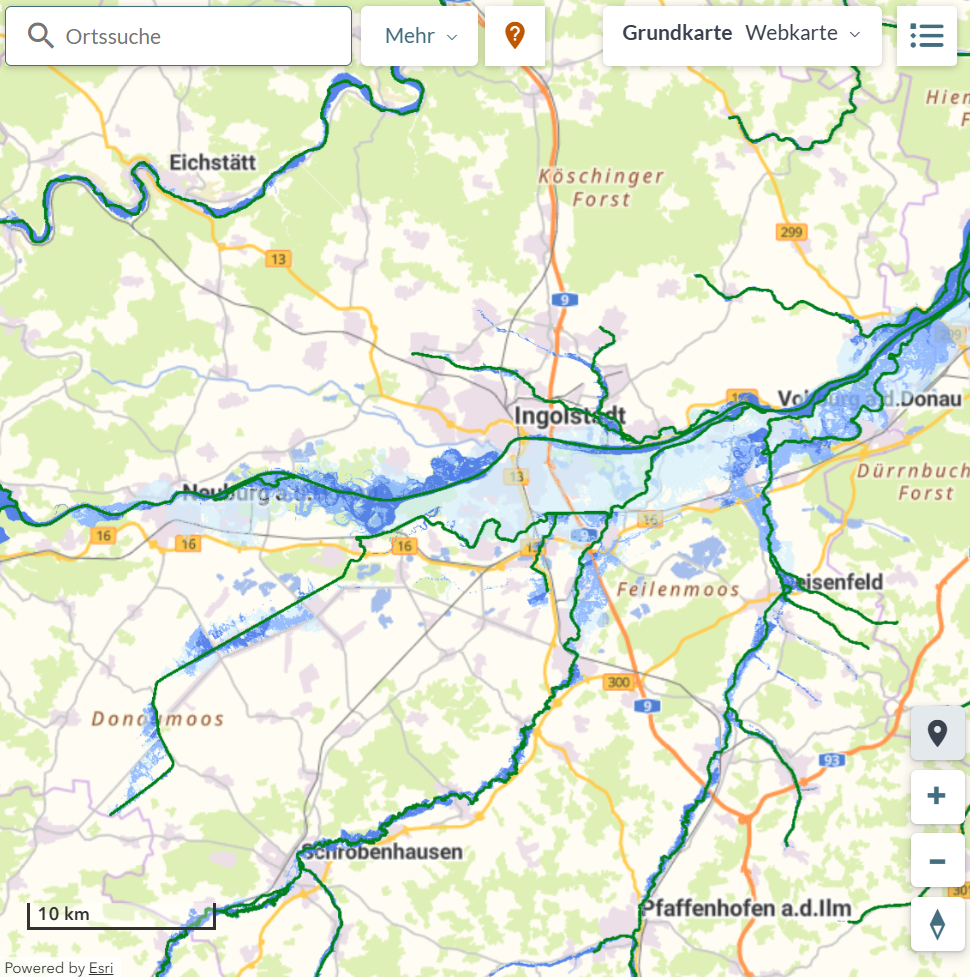

Gebiete die von einem seltenen Hochwasser betroffen sein können, sollten im Flächennutzungsplan gekennzeichnet werden. Das schafft Transparenz und ein Bewusstsein hinsichtlich der Hochwassergefahren bei allen beteiligten Akteuren. Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit, in Bebauungsplänen Festsetzungen im Sinne des Hochwasserschutzes vorzuschlagen für:

Berücksichtigen Sie bereits zu Beginn der Planung alle Belange des Hochwasserschutzes. Die Weichen für eine dem Hochwasserrisiko angepasste Nutzung können Sie frühzeitig stellen, indem Sie Abflusskorridore, Retentionsraum oder Versickerungsflächen freihalten. Ziel ist es auch, alle technischen Möglichkeiten zu nutzen, um die Einleitung von nicht verunreinigtem Regenwasser in die Kanalisation zu reduzieren.

Gebiete die von einem seltenen Hochwasser betroffen sein können, sollten im Flächennutzungsplan gekennzeichnet werden. Das schafft Transparenz und ein Bewusstsein hinsichtlich der Hochwassergefahren bei allen beteiligten Akteuren. Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit, in Bebauungsplänen Festsetzungen im Sinne des Hochwasserschutzes vorzuschlagen für:

- Flächen für Hochwasserschutzanlagen und Gewässerunterhaltung,

- von Bebauung freizuhaltende Flächen und deren Nutzung,

- die Höhenlage baulicher Anlagen (z. B. Fußbodenoberkante, Kellerschächte),

- eine hochwasserangepasste Nutzung und Bauweise,

- Flächen für die Ableitung, Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser und Oberflächenwasser,

- ein dezentrales System von Versickerungsmulden und Grünflächen.

Im Bebauungsplan können Sie beispielsweise Keller ausschließen oder deren Nutzungszwecke beschränken. Besonders kritische Infrastrukturen wie Kindergärten, Schulen, Seniorenhäuser oder Einrichtungen des Katastrophenschutzes sollten Sie zudem in der Planung aus überschwemmungsgefährdeten Bereichen fernhalten und bestehende besonders schützen.

Auch wenn Restriktionen in der Bauleitplanung nicht beliebt sind – Hauseigentümer, Unternehmen und Bewohner werden Ihnen spätestens beim nächsten Hochwasser dankbar dafür sein.

Die Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung“ gibt viele nützliche Hinweise und ermöglicht mithilfe eines Fragebogens eine Risikoeinschätzung und eine Bewertung möglicher kommunaler Vorsorgemaßnahmen im geplanten Baugebiet.

Nicht in überschwemmungsgefährdeten Gebieten zu bauen, ist der wirksamste Schutz gegen Hochwasser. Das Wasserhaushaltsgesetz schreibt deshalb ein Bauverbot innerhalb dieser Gebiete vor.

Nicht in überschwemmungsgefährdeten Gebieten zu bauen, ist der wirksamste Schutz gegen Hochwasser. Das Wasserhaushaltsgesetz schreibt deshalb ein Bauverbot innerhalb dieser Gebiete vor.  Berücksichtigen Sie bereits zu Beginn der Planung alle Belange des Hochwasserschutzes. Die Weichen für eine dem Hochwasserrisiko angepasste Nutzung können Sie frühzeitig stellen, indem Sie Abflusskorridore, Retentionsraum oder Versickerungsflächen freihalten. Ziel ist es auch, alle technischen Möglichkeiten zu nutzen, um die Einleitung von nicht verunreinigtem Regenwasser in die Kanalisation zu reduzieren.

Gebiete die von einem seltenen Hochwasser betroffen sein können, sollten im Flächennutzungsplan gekennzeichnet werden. Das schafft Transparenz und ein Bewusstsein hinsichtlich der Hochwassergefahren bei allen beteiligten Akteuren. Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit, in Bebauungsplänen Festsetzungen im Sinne des Hochwasserschutzes vorzuschlagen für:

Berücksichtigen Sie bereits zu Beginn der Planung alle Belange des Hochwasserschutzes. Die Weichen für eine dem Hochwasserrisiko angepasste Nutzung können Sie frühzeitig stellen, indem Sie Abflusskorridore, Retentionsraum oder Versickerungsflächen freihalten. Ziel ist es auch, alle technischen Möglichkeiten zu nutzen, um die Einleitung von nicht verunreinigtem Regenwasser in die Kanalisation zu reduzieren.

Gebiete die von einem seltenen Hochwasser betroffen sein können, sollten im Flächennutzungsplan gekennzeichnet werden. Das schafft Transparenz und ein Bewusstsein hinsichtlich der Hochwassergefahren bei allen beteiligten Akteuren. Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit, in Bebauungsplänen Festsetzungen im Sinne des Hochwasserschutzes vorzuschlagen für: