HOCHWASSER-CHECK

Ein Beratungsangebot für alle Bayerischen Kommunen

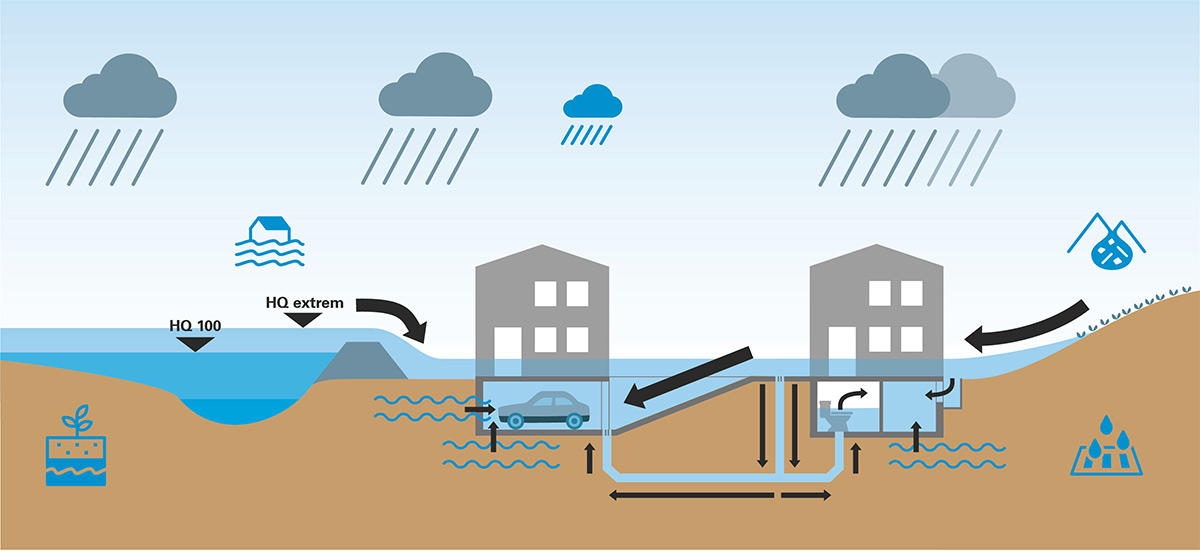

Verschiedene Wassergefahren HOCHWASSER-CHECK mit Piktogrammen (Web), Quelle: LfU

Nicht nur Flüsse, (Wild-)Bäche und Gräben bergen Gefahren, auch Überflutungen in Folge von Starkregen oder die Überlastung von Entwässerungssystemen gilt es im Blick zu behalten. Daher bieten die Wasserwirtschaftsämter ein, ganzheitliches Beratungskonzept für alle bayerischen Kommunen zum Umgang mit Wassergefahren an.

Was ist der HOCHWASSER-CHECK

Ein integrales Beratungsangebot der Wasserwirtschaft für alle bayerischen Kommunen mit und ohne Gewässer. Kernelement des HOCHWASSER-CHECK ist ein ausführliches und persönliches Beratungsgespräch zwischen Kommune und Wasserwirtschaftsamt, welches um eine optionale Ortsbegehung ergänzt werden kann.

Im Rahmen einer gemeinsamen Bestands- und Bedarfsanalyse werden Gefahrenbereiche, Handlungsfelder oder Vorsorgelücken identifiziert. Weiterhin werden gemeinsam strategische Ziele im Umgang mit Wassergefahren entwickelt und konkrete Handlungsoptionen diskutiert.

Außerdem stehen mit dem HOCHWASSER-CHECK neben Informationsmaterialien und Netzwerkangeboten zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten der Bayerischen Wasserwirtschaft und weiterer Akteure zur Verfügung. Der intensive Austausch auf Augenhöhe soll regelmäßig wiederholt werden.

Doppelter Mehrwert

Da der HOCHWASSER-CHECK ein übergreifendes Beratungsangebot für sämtliche Wassergefahren darstellt, sind die Risikokulisse und die entsprechende Maßnahmenauswahl aus dem Hochwasserrisikomanagement (HWRM) ebenfalls Teil des Beratungsgesprächs. Die bisher im HWRM eingebundenen Kommunen (rund die Hälfte der bayerischen Kommunen) beteiligen sich somit im Rahmen des HOCHWASSER-CHECK auch weiterhin an der HWRM-Planung und schreiben ihre Maßnahmen fort.

Für wen ist der HOCHWASSER-CHECK interessant

Insbesondere für die Kommunalpolitik und -verwaltung sowie Einrichtungen der öffentlichen Hand, wie etwa:

- Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

- Verantwortliche aus den Ressorts Umwelt, Planen und Bauen

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung (inkl. Feuerwehr, KVB, …)

- Bauhofleitung

- Verantwortliche der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung

- Verantwortliche von sonstiger sensibler Infrastruktur (bei Bedarf)

Was ist der Mehrwert für Kommunen

- Eine strukturierte Bestands- und Bedarfsanalyse rund um alle potenziellen Wassergefahren auf Basis aktueller amtlicher Karten

- Dialogbasierte Entwicklung konkreter Handlungsoptionen

- Überblick über geeignete Maßnahmen und deren Fördermöglichkeiten

- Wegweiser zu Karten- und Informationsmaterial

Wie gehen wir vor

- Gemeinsam werden im persönlichen Gespräch die bisher beobachteten Ereignisse und Betroffenheiten festgehalten und anhand der vorliegenden Karten eine Gefährdungsanalyse durchgeführt.

- Der Check unterscheidet verschiedene Maßnahmenbereiche, innerhalb derer wirksame Schritte zur Risiko- und Schadensreduzierung besprochen werden.

- Je nach Standortvoraussetzungen und konkreter Risikoexposition werden ausgewählte Maßnahmenbereiche in erforderlicher Detailschärfe beleuchtet und gemeinsam mit dem Wasserwirtschaftsamt Handlungsoptionen definiert.

Sie werden von Ihrem regional zuständigen Wasserwirtschaftsamt beraten.