Überblick Maßnahmenbereiche und darin definierte Handlungsoptionen

Zur Verminderung von Hochwasserrisiken bestehen vielfältige Handlungsmöglichkeiten unterschiedlicher Akteure. Auch Sie als Kommune können in vielen Bereichen aktiv werden und neben eigenen Maßnahmen, insbesondere die Betroffenen informieren, sensibilisieren und beraten.

Nachfolgend werden die möglichen Maßnahmenbereiche aus dem Beratungsansatz des HOCHWASSER-CHECK vorgestellt:

1. Umgang mit betroffenen Objekten/Gebäuden

Verlegung und Objektschutz

Sowohl die Verlegung von gefährdeten Nutzungen und Objekten als auch der Objektschutz bei bestehenden und neuen Gebäuden kann eine Reduzierung des Schadenspotenzials bewirken.

Beispielhafte Objektschutzmaßnahmen – Abdichtung von Kellerabgängen, Quelle: LfU

Beispiele:

- Verlegung von Stadtarchiven aus dem Keller ins Obergeschoss

- Verlegung von gewässernahen Feuerwehrgebäuden

- Objektschutzmaßnahmen als Eigenvorsorge

In diesen Maßnahmensteckbriefen finden sich weiterführende Informationen und Beispiele:

- Verlegung von gefährdeten Nutzungen und Objekten (305.1)

- Objektschutz bei bestehenden Gebäuden (307.1)

- Demonstration der beispielhaften Umsetzung der Bauvorsorge (306.1)

2. Flächenvorsorge

Sicherung von Flächen für Hochwasserschutzmaßnahmen, Würdigung von Hochwasserrisiken im Baugenehmigungsverfahren sowie Integration des Hochwasserschutzes in der Bauleitplanung

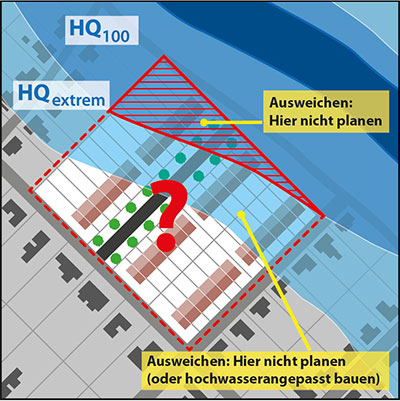

Berücksichtigung der Hochwassergefahr in der Bebauungsplanung, Quelle: INFRASTRUKTUR & UMWELT Prof. Böhm

Aufgrund von (landwirtschaftlicher) Nutzung und Bebauung wurden Überschwemmungsflächen in der Vergangenheit stark reduziert. Freie Flächen für bauliche Hochwasserschutzmaßnahmen oder als natürliche Überschwemmungsflächen sollten deshalb frühzeitig gesichert werden. Dazu haben Städte und Gemeinden verschiedene Möglichkeiten und können so ihre Planungen zum Hochwasserschutz absichern.

Bei Änderungen von Flächennutzungsplänen sollte den Wassergefahren mit Hilfe von Kartendarstellungen und Hinweisen Rechnung getragen und diese insbesondere gegenüber Eigentümern und potenziellen Bauherren verdeutlicht werden.

Wenn Hochwasserrisiken im wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren oder bei Baugenehmigungsverfahren bereits frühzeitig angemessen berücksichtigt werden, können Schäden ebenfalls vermieden werden. Dazu muss ein Bauwerk so ausgeführt werden, dass das Gebäude selbst, die Bewohner und andere Güter im Hochwasserfall nicht geschädigt werden.

Beispiele:

- Frühzeitige Sicherung von Flächen für Hochwasserschutzmaßnahmen durch Bauleitplanung, Nutzung von Kaufgelegenheiten, Vorkaufsrechte, Flurneuordnung oder Umlegung.

- Erwerb und Bereitstellung (Bodenordnung) der benötigten Flächen zur naturnahen Entwicklung von Gewässern III. Ordnung oder zum Wasserrückhalt in der Fläche

- Berücksichtigung aller Wassergefahren in der Bauleitplanung (z. B. Festsetzung von Flächen für den Rückhalt von Niederschlagswasser in Bebauungsplänen, etc.)

- Berücksichtigung der Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzfluten (HiOS) und ggf. Hochwassergefahrenkarten (HWGK)

- Berücksichtigung von Notwasserwegen (Oberflächenabfluss)

- Würdigung von Risiken durch Wassergefahren durch gezielte Vorgaben für eine hochwasserangepasste Bauweise oder Auflagen hinsichtlich Nutzungsintensität

In diesen Maßnahmensteckbriefen finden sich weiterführende Informationen und Beispiele:

- Sicherung von Flächen für örtliche bauliche Maßnahmen des Hochwasserschutzes (302.4)

- Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Änderung bzw. Fortschreibung der Flächennutzungspläne (303.2)

- Integration des vorbeugenden Hochwasserschutzes bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen (303.3)

- Würdigung der Hochwasserrisiken im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung bzw. im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens (303.1)

Weiterführende Links

- Naturgefahren im UmweltAtlas Bayern

- Hinweiskarte zu Oberflächenabfluss und Sturzfluten im UmweltAtlas Bayern

- Hinweise für Kommunen zur Bauleitplanung, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

- Praxisratgeber „Hochwasserschutz für Kommunen“ des Bayerischen Gemeindetags

- Hochwasser.Info.Bayern: Stadt und Landschaftsplanung

- Kommunale Überflutungsvorsorge - Deutsches Institut für Urbanistik

3. Information und Kommunikation

Hinweise auf Informationsmöglichkeiten und Kartengrundlagen, Koordination innerhalb der Verwaltung

Nur wer sein eigenes Risiko kennt und ausreichend über Möglichkeiten zur Eigenvorsorge informiert ist, kann sich auch auf den Hochwasserfall vorbereiten. Städte und Gemeinden haben die Möglichkeit, direkt bei Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaftsunternehmen, Infrastrukturträgern und weiteren Akteuren Bewusstsein für das Thema Hochwasser zu schaffen.

Die Benennung von örtlichen Ansprechpartnern und Koordinatoren innerhalb der Verwaltung kann bei der Bewältigung von Aufgaben der Hochwasservorsorge helfen.

Smartphone-Angebot des Hochwassernachrichtendienstes: m.hnd.bayern.de, Quelle: LfU

Beispiele:

- Link auf kommunaler Homepage zu:

- Informationen zu Wassergefahren (z. B. Karten- und Warndienste)

- Informationen zur Eigenvorsorge

- Hinweis zu Elementarschadenversicherung

- Informationsveranstaltungen für Bürger, Unternehmen/Wirtschaft und Landwirtschaft

- Aufbau und Pflege von Kommunikationsnetzwerken zu angrenzenden Kommunen

In diesen Maßnahmensteckbriefen finden sich weiterführende Informationen und Beispiele

- Informationsvorsorge (325.2_325.9)

- Wassergefährdende Stoffe (308.1)

Weiterführende Links

- Naturgefahren im UmweltAtlas Bayern

- Hinweiskarte zu Oberflächenabfluss und Sturzfluten im Umweltatlas Bayern

- Starkregen und Sturzfluten, Landesamt für Umwelt

- Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten zum Herunterladen

- Hochwassernachrichtendienst Bayern

- Hochwasser.Info.Bayern: Hochwassergefahren

- Hochwasser.Info.Bayern: Bürgerinnen und Bürger

- Hochwasser.Info.Bayern: Themendienst für Kommunen

4. Krisenmanagementplanung

Krisenmanagement- und Meldepläne, Schadensbeseitigung, Nachbereitung und Bewältigung

Im Ereignisfall muss schnell gehandelt werden. Das kann nur dann reibungslos gelingen, wenn bereits im Vorfeld klare Zuständigkeiten und Abläufe in Krisenmanagementplänen oder Alarm- und Einsatzplänen festgelegt wurden.

Im Hochwasserfall sollte die Versorgung der Bevölkerung mit z. B. Trinkwasser und Strom gesichert sein, auch die entstandenen Schäden an der Infrastruktur sollten schnellstmöglich behoben werden, um die Handlungsfähigkeit der Kommune sicherzustellen. Neben Leitungen, Straßen und Brücken hat die Kontrolle und nötigenfalls die Reparatur von Hochwasserschutzanlagen oberste Priorität.

Beispiele:

- Fortschreibung bestehender Alarm- und Einsatzpläne hinsichtlich Starkregenereignissen

- Katastrophenschutzübungen

- Maßnahmen der Eigenvorsorge (z. B. Vorhalten von Pumpen und Sandsäcken)

Auch die Verteidigung von Deichen im Hochwasserfall will gelernt sein – regelmäßige Fortbildung und Übung helfen hier (THW im Einsatz)., Quelle: THW, Walter Nock

In diesen Maßnahmensteckbriefen finden sich weiterführende Informationen und Beispiele:

- Aufstellung bzw. Fortschreibung einer Krisenmanagementplanung einschließlich der Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen Hochwasser (324.3) / Übungen für Einsatzkräfte (324.4)

- Bewältigung des Hochwassers (329.3)

- Aufstellung / Verbesserung der gemeindlichen Meldepläne nach HNDV (323.1)

- Umsetzung von Maßnahmen zur Schadensbeseitigung sowie Unterstützung der privaten Aufräum- und Wiederherstellungsaktivitäten (327.2) / Erstellung bzw. Fortschreibung eines Konzepts zur Schadensbeseitigung (327.5)

- Information über die fachgerechte Ermittlung der Hochwasserschäden an Gebäuden (327.3)

- Nachbereitung des Hochwasserereignisses und des (Katastrophen-) Einsatzes (328.1) / Nachbereitung und Dokumentation von Hochwasserereignissen und Schäden an/in Gewässern, HWS-Anlagen und Schutzgebieten (328.3)

- Verbesserung des Hochwassermonitorings (328.2)

Weiterführende Links

- Arbeitshilfe zur Aufstellung bzw. Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen, Landesamt für Umwelt

- Gemeindlicher Meldeplan mit Alarm- und Einsatzplan, Landesamt für Umwelt

- Wasserwirtschaftsämter in Bayern

- Aufgaben und Organisation des Katastrophenschutzes in Bayern, Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration

- Praxisratgeber „Hochwasserschutz für Kommunen“ des Bayerischen Gemeindetags

5. Gewässerbewirtschaftung

Kontrolle Abflussquerschnitt, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Mit der Durchführung der technischen Gewässeraufsicht bzw. der Durchführung der Gewässerschau und Begehung an Gewässern III. Ordnung sollen Abflussquerschnitte regelmäßig kontrolliert und etwaige Störungen beseitigt werden. Mit einer hochwasserangepassten Gewässerunterhaltung kann der Abflussquerschnitt freigehalten und Gefahren wie etwa Verklausung gezielt begegnet werden. Flussbauliche Maßnahmen können Ausuferungen zusätzlich vermindern oder ganz vermeiden.

Beispiele:

- Flussbauliche Maßnahmen zur Ertüchtigung des Abflussquerschnitts wie:

- Rücknahme von Engstellen im innerörtlichen Bereich

- Schaffung ausreichender Abflussquerschnitte

- Kontrolle der Gewässer sowie Beseitigung von Störungen

- Hochwasserangepasste Gewässerunterhaltung durch:

- Gehölzpflege und Freihalten des Abflussquerschnitts

- Beseitigung von Totholz zur Minderung der Verklausungsgefahr

- Räumung des Gewässerbetts (Sohlanlandung, etc.)

In diesen Maßnahmensteckbriefen finden sich weiterführende Informationen und Beispiele:

- Durchführung der technischen Gewässeraufsicht bzw. Durchführung der Gewässerschau und Begehung an Gewässern III. Ordnung (320.1)

- Gewässerunterhaltung hochwasserangepasst (320.2)

- Umsetzung flussbaulicher Maßnahmen zur Ertüchtigung des Abflussquerschnittes (319.1)

Freihaltung des Gewässerquerschnitts durch Krautung der Sohle, Quelle: WWA, Martin Burkhart

6. Natürlicher Wasserrückhalt

Rückhalt in der Fläche und in der Aue; Reaktivierung von Überschwemmungsgebieten

Dezentrale, abflusshemmende Maßnahmen, die Niederschlagswasser bereits im Einzugsgebiet zurückhalten, speichern und verdunsten lassen, sind von großer Bedeutung für den natürlichen Wasserrückhalt. Die ländliche Entwicklung bietet hierbei viele Potenziale. Flüsse und Bäche benötigen überschwemmbaren Raum, um Wasser aufnehmen und Hochwasserwellen reduzieren zu können. Gewässerentwicklungskonzepte (GEK) sind hierfür ein wichtiges Planungsinstrument der Wasserwirtschaft. Die hier entwickelten Kombinationen aus Ausgleichs- und Renaturierungszielen können große Vorteile bringen.

Beispielhafter Erosionsschutz - Mulchsaat und hangparallele Bewirtschaftung, Quelle: LfL, Dr. Annette Freibauer

Beispiele:

- Umsetzung von Maßnahmen für den natürlichen Rückhalt auf der Grundlage eines Gewässerentwicklungskonzepts

- Lokale Maßnahmen, wie z. B. Erdbecken in der Fläche, Uferschutzstreifen oder erosionsmindernde Hecken und Raine

- Entfernung von Uferverbauungen, Rücknahme/Zurückverlegung von gewässerbegleitenden Hochwasserschutzanlagen

- Kleinrückhalte am Gewässer

- hangparallele landwirtschaftliche Bewirtschaftung und entsprechende Gestaltung des Wegenetzes

- Wiederanschluss von Altarmen unter Berücksichtigung anderer Schutzgüter (z. B. Sicherung von Boden- und Baudenkmälern)

In diesen Maßnahmensteckbriefen finden sich weiterführende Informationen und Beispiele:

- Umsetzung von Rückhaltemaßnahmen auf Grundlage eines Gewässerentwicklungskonzepts (311.2)

- Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Wasserrückhaltung in der Fläche im Zuge von Verfahren der ländlichen Entwicklung (310.2)

- Reaktivierung ehemaliger Überschwemmungsgebiete (314.1)

7. Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung

Verminderung der Flächenversiegelung, Regenwassermanagement, wassersensible Siedlungsentwicklung

Extremwetterereignisse in Folge des Klimawandels stellen viele Gemeinden und Städte in Bayern vor große Herausforderungen. Treten Niederschläge mit hoher Intensität oder Dauer auf, kann der anfallende Oberflächenabfluss zu einer Überlastung der Entwässerungssysteme führen. Die Kanalisation kann die Wassermassen nicht vollständig aufnehmen und es kommt zum Überstau und zu lokalen Überflutungen.

Der Umgang mit zu viel und auch zu wenig Niederschlagswasser muss frühzeitig im Planungsprozess berücksichtigt werden, um eine entsprechende wassersensible Siedlungsentwicklung vorzunehmen. Ziel ist es, den natürlichen Wasserkreislauf möglichst wenig zu verändern, d.h. die Komponenten Versickerung und Verdunstung zu fördern, sodass auf der Oberfläche weniger Wasser abfließt.

Beispiele:

- Natürlicher Wasserrückhalt in der Fläche durch:

- Entsiegelung von Flächen und Verminderung der ausgleichlosen Neuversiegelung insbesondere in Gebieten mit erhöhten Niederschlägen bzw. Abflüssen (z. B. durchlässige Gestaltung von befestigten Flächen durch Rasengittersteine)

- Wasserrückhalt durch:

- kommunale Rückhalteanlagen zum Ausgleich der Wasserführung und/oder Speicherung zu Bewässerungszwecken

- Anlagen zur Verbesserung der Versickerung (u. a. Regenversickerungsanlagen, Mulden-Rigolen-System)

- sonstige Regenwassernutzungsanlagen im öffentlichen Bereich

- Gründächer bzw. Gebäudebegrünung

- Reaktivierung von Gräben

- Notwasserwege

Muldenkaskaden zur Versickerung von Straßenabflüssen, Quelle: MUST Staedtebau

In diesen Maßnahmensteckbriefen finden sich weiterführende Informationen und Beispiele:

- Minderung der Flächenversiegelung (312.1)

- Regenwassermanagement (313.1)

Weiterführende Links

- Umgang mit Niederschlagswasser, Landesamt für Umwelt

- Schaubild Klimaanpassung im besiedelten Bereich, Landesamt für Umwelt

- Wassersensible Siedlungsentwicklung, Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

- Wassersensible Stadt, Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

- Schwammdörfer – ALE

- Video Wassersensible Siedlungsentwicklung

- Wassersensibel Planen und Bauen, Verbändekooperation divers

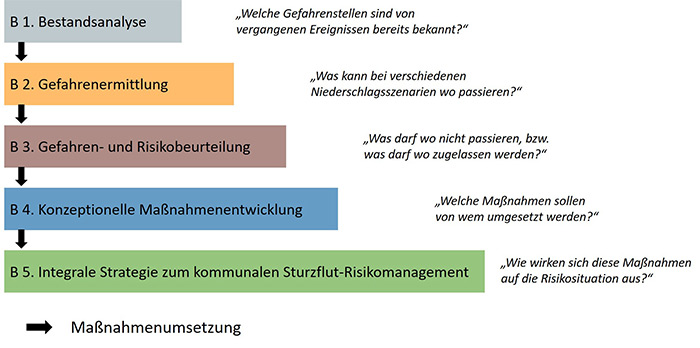

8. Konzepte zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement

Erstellung eines Sturzflut-Risikomanagementkonzeptes

Starkregenereignisse können grundsätzlich an jedem Ort auftreten und auch fernab von Gewässern Schäden anrichten. Belastbare meteorologische Vorhersagen von Ort und Intensität dieser Ereignisse sind nur kurz vor dem Auftreten möglich. Für wirksame Vorsorgemaßnahmen ist es dann häufig bereits zu spät.

Entsprechend wichtig ist es für den Ernstfall, potentielle Gefahren zu kennen, mit spezifischen Alarm- und Einsatzplänen gewappnet zu sein, sich richtig zu verhalten und präventive Maßnahmen anzuwenden.

Ziel des kommunalen Sturzflut-Risikomanagements ist es, mit Hilfe von vorausschauenden Betrachtungen zielorientierte Vorsorge auf kommunaler (und auch privater) Ebene zu ermöglichen. Einen vollständigen Schutz vor allen potenziell möglichen Überflutungsereignissen kann es nicht geben. Nachteilige Folgen durch Starkregen und Hochwasser können jedoch erheblich abgemildert werden.

Bausteine des Sturzflut-Risikomanagements, Quelle: LfU

9. Wildbachverbau

Relevant für Kommunen an nicht ausgebauten oder ausgebauten Wildbächen

Zur Visualisierung von Wildbachgefahren und Vermeidung neuer Schadenspotenziale in überschwemmungsgefährdeten Gebieten werden Wildbachgefährdungsbereiche auf Grundlage festgelegter Standards ermittelt. Hierauf aufbauend werden integrale Wildbachentwicklungskonzepte erstellt, mit Hilfe derer auf das Einzugsgebiet angepasste Schutzsysteme ermittelt oder bestehende Schutzsysteme optimiert werden können. Weiterführende Informationen und Beratung hierzu erhalten Sie von Ihrem zuständigen Wasserwirtschaftsamt.

Wildbäche sind oberirdische Gewässer III. Ordnung oder Abschnitte daraus, mit wildbachtypischen Eigenschaften wie streckenweise großem Gefälle, rasch und stark wechselndem Abfluss und zeitweise hoher Feststoffführung. Vor den Gefahren, die von Wildbächen ausgehen, versuchen sich die Menschen zu schützen. Seit über einhundert Jahren werden Wildbäche in Bayern systematisch verbaut, um Siedlungen, Verkehrswege und andere Bereiche zu schützen. Mittel der Wahl für einen zeitgemäßen Schutz vor Wildbachgefahren ist ein integrales Risikomanagement, welches mit zahlreichen Einzelbausteinen ein für die jeweilige Situation bestmöglich passendes Schutzkonzept darstellt.

Jenbach Sperre, Quelle: WWA Ro

10. Rückhaltekonzepte für Gewässer III. Ordnung

Erstellung und Umsetzung eines integralen Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzeptes für Gewässer III. Ordnung

Für einen effektiven Schutz vor Hochwasser müssen alle Handlungsfelder des Hochwasserschutzes (Hochwasservorsorge, natürlicher Rückhalt, technischer Hochwasserschutz) und das gesamte Rückhaltepotenzial eines Einzugsgebiets berücksichtigt werden. Um alle Möglichkeiten des natürlichen und des technischen Rückhalts zu überprüfen und ein bestmögliches Zusammenwirken zu erzielen, sind Rückhaltekonzepte auch für Gewässer III. Ordnung hilfreiche Instrumente. Im Anschluss an die Konzepterstellung müssen die darin erarbeiteten Maßnahmen konsequent umgesetzt werden.

Beispiele:

- Kombination von Renaturierungsmaßnahmen mit Regenrückhaltemulden und einem innerörtlichen Deichsystem

In diesem Maßnahmensteckbrief finden sich weiterführende Informationen und Beispiele:

- Erstellung und Umsetzung von Rückhaltekonzepten (315.2, 315.3)

11. Bestehende technische Hochwasserschutzeinrichtungen

Betrieb, Unterhalt, Sanierung und Überprüfung von nicht-staatlichen, technischen Hochwasserschutzanlagen

Bauwerke des technischen Hochwasserschutzes müssen ordnungsgemäß betrieben und unterhalten werden, um im Hochwasserfall ihre Schutzfunktion erfüllen zu können. Die Instandhaltung der Bauwerke umfasst neben regelmäßigen Kontrollen des Zustandes und der Funktion auch Wartungs- und Pflegearbeiten sowie die fachkundige Beseitigung von Bauwerksschäden im Zuge der Unterhaltung.

Bestehende Hochwasserschutzanlagen erfordern Pflege, Anwendungssicherheit und Betreiberpflichten – Fußgängerunterführung mit integriertem Hochwasserschutztor in Roding, Quelle: WWA R, Wolfgang Katzer

Beispiele:

- Vertiefte Sicherheitsüberprüfung von Hochwasserrückhaltebecken gemäß DIN 19700

- Deichsanierung mit gleichzeitiger Deicherhöhung (bedingt durch den Klimawandel)

- Unterhaltung von Schutzbauwerken (z. B. Entfernung von Material vor Treibgutrechen)

- Schulung von Betriebspersonal

In diesem Maßnahmensteckbrief finden sich weiterführende Informationen und Beispiele:

- Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrückhaltemaßnahmen (316.1)

- Unterhaltung vorhandener stationärer und mobiler Schutzbauwerke (318.1) / Überprüfung bestehender technischer Hochwasserschutzeinrichtungen (318.2)

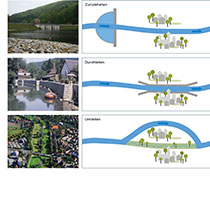

12. Konzepte für den technischen Hochwasserschutz

Erstellung und Umsetzung von Konzepten für den nicht-staatlichen, technischen Hochwasserschutz

Technische Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern III. Ordnung sind ein weiteres Mittel des Hochwasserschutzes, wenn die Wasserrückhaltung in der Fläche allein nicht mehr ausreicht. Mit Hilfe von Konzepten und Machbarkeitsstudien ist vor Baubeginn das Zusammenwirken unterschiedlicher technischer Hochwasserschutzmaßnahmen zu untersuchen.

Für den technischen Hochwasserschutz gibt es generell drei mögliche Strategien:

Zurückhalten – Durchleiten - Umleiten

An großen Gewässern (I. und II. Ordnung) liegt der technische Hochwasserschutz in der Zuständigkeit des Freistaates Bayern.

Möglichkeiten des technischen Hochwasserschutzes, Quelle: LfU

Beispiele:

- Bau von Hochwasserrückhaltebecken

- Errichtung von Hochwasserschutzdeichen und/oder -mauern

- Verbesserung des Abflussvermögens (Vergrößerung des Gewässerquerschnitts)

- Umleitung von Hochwasser über Flutmulden

- Kombination von Gewässerausbau und Hochwasserrückhaltebecken

In diesem Maßnahmensteckbrief finden sich weiterführende Informationen und Beispiele:

- Erstellung und Umsetzung von Konzepten für den technischen Hochwasserschutz (317.1, 317.2)